[Breve relato de horror escrito con motivo de mi participación en ¡Ho, ho, horror! de Val Medina. La palabra disparadora de hoy es: Susurro. Deseo que horrorizados lo disfruten…]

La voz no llegó con estridencia ni rompió el silencio. Se deslizó como una exhalación húmeda por las rendijas de la noche, un murmullo tan tenue que Clara tan sólo pudo percibirlo en el estremecimiento de su cuerpo. No era sonido; era textura, como si el aire hubiera adquirido un nuevo peso, un espesor insidioso que acorralaba su pecho y moldeaba la penumbra a su alrededor. La sensación comenzó como un leve tirón en su estómago, un eco de vacío que la dejó inmóvil, incapaz de distinguir si era miedo o algo más profundo, algo más primitivo.

La casa, embellecida con luces y adornos de la temporada, se transformó en un escenario. El árbol de Navidad brillaba con una calidez engañosa; cada esfera reflejaba fragmentos de la sala con una nitidez inquietante, como si los objetos observaran en lugar de ser ellos los observados. La radio, encendida para llenar el silencio, emitía la voz melancólica de Christina Rosenvinge. «La distancia adecuada» flotaba en el aire, sus notas cayendo con la ligereza de la nieve, pero con un filo que partía en dos el alma. Mientras la canción se derramaba, Clara sintió que no estaba sola, que cada rincón oscuro de la casa contenía algo que la observaba desde las sombras, con impaciencia.

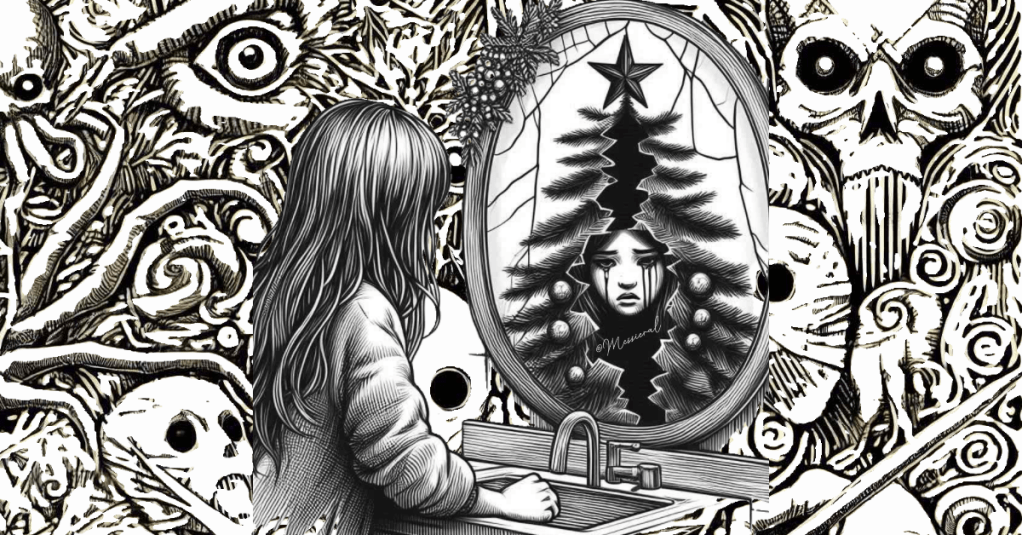

El susurro se intensificó. Ya no era sólo una sensación, sino una presencia. Clara, presa de una fascinación que no entendía, se dirigió al baño. Allí, frente al espejo, encontró su reflejo exactamente igual que siempre, pero algo en la imagen la hacía sentir que no estaba bien. Era su rostro, sí, pero sus ojos parecían contener un brillo que no era suyo. En el centro del cristal, como una grieta apenas perceptible en la realidad, un punto negro pulsaba lentamente, como el latido de un corazón a punto de rendirse. Fue entonces cuando el susurro se hizo notar, no con palabras, sino con una certeza que atravesó su mente como un cuchillo: «¿Recuerdas cuándo comenzó?»

Clara no sabía a qué se refería, pero la pregunta trajo consigo una serie de memorias fragmentadas. Las luces del árbol, parpadeando en patrones que ahora comprendía como mensajes cifrados. Las sombras en los rincones, siempre demasiado largas, siempre retorciéndose como si intentaran alcanzarla. Las Navidades pasadas desfilaban por su mente, cada una más inquietante que la anterior, hasta que entendió lo que había estado negando: siempre había estado allí, esperando. La música en la radio se ralentizó, la voz de Rosenvinge se transformó en un susurro dulce y cruel: «Siempre hay algo roto.»

El espejo comenzó a oscilar como la superficie de un lago oscuro, no agua, sino un abismo líquido que reflejaba las sombras de todas las decisiones olvidadas. El punto negro se expandió, devorando los bordes del reflejo hasta que Clara no pudo ver nada más. Las luces del árbol, visibles en el reflejo, parpadeaban frenéticamente, como si deletrearan un mensaje desesperado. Pero Clara no podía apartar la vista. El susurro se convirtió en un canto bajo y terrible: Eras tú. Siempre fuiste tú. Sintió que algo tiraba de ella, no con fuerza, sino con la certeza inexorable de la gravedad. Clara entendió, finalmente, que no era la víctima, sino la autora. La grieta siempre había estado allí porque ella la había abierto, tejiendo cada momento de su vida como un hilo en una telaraña que conducía a este instante.

El árbol de Navidad comenzó a inclinarse hacia ella, como si reconociera su derrota. Las esferas dejaron de reflejar la sala; ahora mostraban paisajes imposibles, finales; vastos abismos en los que se retorcían siluetas sin forma. Cuando Clara extendió la mano hacia el espejo, no sintió frío, sino un calor sofocante, como si al otro lado hubiese un sol podrido que ardía en la oscuridad. El cristal la tragó lentamente, y cuando hubo cruzado, todo cesó. No hubo gritos ni terror, sólo un silencio absoluto, tan pesado que le pareció eterno.

A la mañana siguiente, la casa estaba como siempre. Las luces del árbol parpadeaban en un ritmo plácido, los adornos relucían bajo la luz matinal. Pero el espejo del baño estaba vacío, no de reflejos, sino de su propia profundidad. Aquellos que miraban demasiado tiempo sentían un peso extraño, una urgencia por apartar la vista. En la radio, «La distancia adecuada» seguía sonando, pero la voz ya no era la de Christina. Era otra voz, más baja, más antigua, que susurraba: «Siempre hay algo roto. Mira bien y lo verás«.

—Messieral

MercyVille Crest, 3 de diciembre de 2,024

Deja un comentario